炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:深氢财经

遇见小面的IPO之路,像极了一碗重庆小面的命运隐喻——资本的红油滚烫诱人,但沉在碗底的,可能是标准化与人性化、规模与品质、资本叙事与消费真相的永恒博弈。

撰稿午小哥,全文3800字,读完约需要8分钟。

2025年4月15日,国内连锁面馆遇见小面向港交所递交了招股书,有望成为“中式面馆之一股”。时间回溯至2014年,华南理工大学走出三个年轻人。他们带着电子秤、量杯和计时器闯入餐饮江湖,试图用理工思维破解重庆小面的“非标魔咒”。十年磨一“面”,如今,遇见小面已经在20多个城市开了近400家门店。上市固然能帮企业扩张得更快,但资本市场的目光聚焦之下也充满了疑问,毕竟行业里份额更高的和府捞面,已经两次港股闯关失败。那么这个把煮面时间误差控制在3秒内的新品牌,究竟是用“标准化”开创了中式快餐的新未来,还是只是资本吹起的品牌泡沫?

1

“实验室思维”

打磨出一碗面

2014年,三个年轻创业者宋奇、苏旭翔、罗燕灵怀揣着对餐饮行业的热爱与独特见解,辞职在广州开了一家仅有30平方米的小店,开启了他们的创业之旅。从开业之一天起,遇见小面就讲了一个关于标准化的故事。

用电子秤/量杯替代“盐少许”等厨师暗语、将油温精确至210℃而非“六成热”、面条煮制时间精确到秒……这种近乎偏执的细节把控,成为遇见小面早期突围的关键。凭借着极高的标准化程度和“在一厘米的宽度上做一公里的深度”的钻研精神,宋奇带领团队把模糊的“重庆味道”转化为能精准复制的“味觉密码”。其招牌产品红碗豌杂面和金碗酸辣粉凭借“麻辣鲜香”的地道口味和大开大合的“高颜值”颜色,让许多年轻消费者不断种草。遇见小面的用力除了体现在产品打磨上,还在服务的“惊喜感”上做足了功夫,自助区提供 *** 的去渍笔、碗底“再来一碗”的抽奖活动、早餐粥饮免费喝,以及24小时的全时段营业服务,使其在中式面馆领域逐渐崭露头角。这套“实验室运营”及互联网思维的餐饮体验设计,支撑其十年扩张至400家店,却也陷入“标准化吞噬灵魂”的争议。在小红书搜索“遇见小面”,消费者态度呈现两极分化:年轻人追捧其出餐速度和稳定的麻辣体验,又遗憾于口味同质化和“烟火气”流失。遇见小面平均2分17秒的出餐速度满足了午市高峰期白领快速用餐需求,但也有不少吐槽的声音:“所有分店味道像复制粘贴,但重庆街头的灵魂没了。”许多消费者反映,面条、浇头(如牛肉、肥肠)的口感“标准化程度过高”,青菜的口感“软绵绵的,没有新鲜蔬菜的爽脆”,缺乏手工现做的锅气,怀疑是中央厨房配送的预制菜或料理包。过度标准化可能将滑向机械化,其“面条硬度固定”“辣度不可调节”,或将造成部分客群流失。事实上,上述消费者的负面评价,皆源自于遇见小面不得不经历的餐饮标准化与人性化的博弈。为了快速扩张、保证出品稳定,遇见小面必须依赖高标准化的中央厨房和流程化操作,这也是遇见小面多年来的“胜利之本”。但过于标准化则难以满足消费者对于“现做”“锅气”的期待。对于遇见小面来说,发展的困境恰恰在于,在资本要效率和顾客要体验之间,如何做好取舍和权衡。如果无法找到平衡点,长期来看遇见小面将很可能因口碑下滑而失去市场。

2

30亿估值下,

“开店狂飙”的囚徒困境

翻开遇见小面的股东名单,资本“加持”跃然纸上:九毛九带来餐饮实操经验,弘毅资本注入连锁化基因,碧桂园创投看重其在川渝风味面馆领域的头部地位。遇见小面能够快速扩张,资本的力量功不可没。但这种“资源拼盘”也存在反噬经营的可能性。据新浪财经报道,遇见小面的投资方的退出需求愈发紧迫,上市压力陡增。招股书披露,公司曾于2021年3月签订赎回权协议约定,若第七个周年日或之前未能完成上市,遇见小面需要按照原发行价加7%年回报率加未派付股息总和,或原发行价的150%加未派付股息总和回购。压力之下,遇见小面不断加快开店节奏。

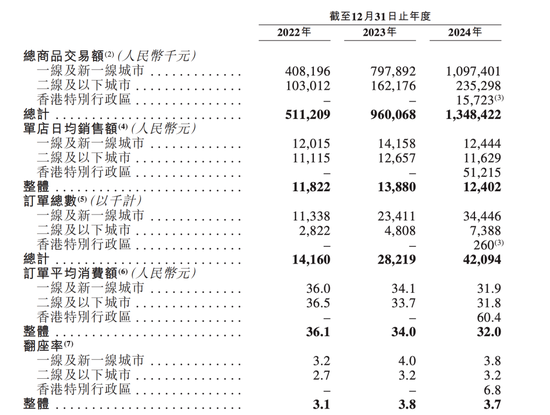

从2014年开设首家门店至2023年,门店总数量发展到252家。截至2025年4月8日,增加到了400家。遇见小面的招股书说,“我们可能无法维持和增加现有餐厅的销售和盈利能力,我们未来的增长也取决于我们在现有和新的地理市场中开设和经营新餐厅获利的能力”。令人担忧的是,遇见小面的单店日均销售额也在缩水。2024年,其一线及新一线城市单店日均销售额约为1.24万元,同比减少12.1%;二线及以下城市单店日均销售额约为1.16万元,同比减少8.1%,双双回落至2022年水平。更危险的是现金流,截至2024年末,其流动比率仅0.5,意味着每1元流动负债只有0.5元流动资产覆盖,抗风险能力弱于行业龙头。而且从2022年至2024年,遇见小面流动负债净额逐年攀升,分别为1.49亿元、1.87亿元和2.42亿元,资产负债率分别为95.77%、93.62%、89.86%。 然而,在公司现金流捉襟见肘、负债率高企的背景下,遇见小面仍然采取高额分红。数据显示,遇见小面在2023年和2025年分别派发了1950万元和1470万元的现金股利,两年累计分红超过3400万元,而2024年公司净利润仅为6070万元。这相当于用公司未来现金流,为资本提前兑现收益。有媒体称之为“掏空式”分红,这引发了市场对其财务健康状况的担忧和其资本运作逻辑的质疑,这到底是造福股东,还是掏空公司?尽管有资本助力,遇见小面的IPO之路也仍旧是个未知数。许多业内人士都听说过餐饮企业大都会面临的“规模诅咒”。一旦门店数量上去了,就会出现食安、管控等问题,制约进一步的发展。遇见小面的快速扩张之下,食品安全问题的隐患也逐渐显现。在2024年,遇见小面曾多次因食安问题被市场监督管理局公开通报,理由是“存在后厨环境不卫生、食品未按要求贮存、‘两个责任’落实不到位等问题”。截至4月25日,遇见小面在黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】平台上的累计投诉量达189条,包括多条异物混入案例如“肉丸含棉线”“卤肉饭藏塑料片”,甚至有食用遇见小面外卖后呕吐进急诊的事件。在招股书中,遇见小面写道:“随着我们不断扩大规模,增加食品和服务品类以及扩大地理覆盖范围,保持质量和一致性可能会变得更加困难。”无论疯狂拓店是否完全符合创始人宋奇的本意,门店扩张后的食安管理难题都是遇见小面必须面对的。不仅如此,在管理质量上,遇见小面也并没有跟上拓店的步伐。商家投诉处理速度迟缓、解决率不足,以及其公关总监的裁员风波,使遇见小面在多个平台遭遇舆情危机,其争议或将伴随着其上市进程持续发酵。有媒体质疑,以增长换融资的非理性扩张,导致遇见小面的30亿估值之下,存在“内虚”。无论是从盈利能力、翻台率,还是从市场份额上看,遇见小面目前可能存在“资本繁荣”。资本是把双刃剑,就像水能载舟亦能覆舟,在这场资本游戏中,遇见小面要提高风险意识。

3

平衡规模与盈利,

能兼得吗?

2022年度到2024年度,遇见小面收入从4.18亿元到11.54亿元人民币,三年翻了近3倍。但年入11亿,每单却只赚1块4——相当于卖2800万碗小面才能买下广州珠江新城一套豪宅,快速扩张的背后存在着“增收不增利”的隐忧。根据遇见小面招股书及行业调研数据显示,遇见小面客单价持续走低,由2022年的36.1元降至2024年的32.0元,而其原材料成本占比却从32%升至38%,反映其“以价换量”策略对利润的侵蚀。

图片来自遇见小面招股书

作为一家以川渝风味为主的面食连锁品牌,遇见小面目前呈现出明显的区域集中化特征——近66%的门店分布在广东省内。这种高度依赖单一区域市场的布局模式,正在从多个维度制约品牌的长期发展。遇见小面在广州单城的门店数已达117家,核心商圈如天河路/体育西已出现同品牌门店互抢客流现象,增量空间收窄。而省外扩张也存在着阻力,由于区域消费习惯差异,遇见小面在非华南市场的客群基础相对薄弱,单店营收仅为广东门店的80%左右。另外,由于遇见小面当前的中央厨房设在佛山,异地扩张也将导致物流半径的延长,推高单店运营成本。这种过度依赖单一区域的发展模式,本质上是用短期扩张便利性换取长期增长潜力。随着餐饮行业进入存量竞争阶段,地域局限正在成为制约遇见小面从“区域性网红”向“全国性品牌”跃迁的关键瓶颈。宋奇也坦言,“下沉低线市场开店、探索海外市场开店、加大特许经营模式开店,是遇见小面未来发展的三驾马车”。而前京东CEO徐雷的入局,给这场资本游戏增添了新变数。作为新任独立非执行董事,徐雷在供应链重构和下沉市场运营方面具有丰富经验,还曾推动“京喜”业务落地。他主导的“毛细血管式下沉”策略有望应用于遇见小面的低线城市拓店计划。但客单价下滑困境、地域局限待突破以及快速扩张之下运营管理的挑战,给遇见小面的未来带来许多不确定性。正如许多餐饮分析人士所言,面食赛道要诞生破千店规模的连锁企业,恐怕没有那么容易。毕竟,在这条赛道上,不仅有味千拉面的前车之鉴,更有乡村基、杨国福等港股IPO的铩羽而归。宋奇的当前困局需要求解,但对于投资者而言,他们更关心的是这个解是否存在——根据弗若斯特沙利文最新报告,中国面馆市场CR5仅2.9%,遇见小面0.5%的市占率,真的撑得起30亿估值吗? 简而言之,遇见小面的IPO之路,像极了一碗重庆小面的命运隐喻——资本的红油滚烫诱人,但沉在碗底的,可能是标准化与人性化、规模与品质、资本叙事与消费真相的永恒博弈。

发表评论

2025-05-12 23:20:09回复

2025-05-12 22:14:01回复